© www.mondatlas.de: Version 17. Januar 2002 von Wolfgang Planding

Seen - Lacus Sumpf - Palus Gebirge - Montes Berge - Mons Kap - Promontorium Risse Kraterrillen Täler - Vallis Dome Steilhänge, Furche - Rupes Bucht - Sinus Ozean und Meere - Oceanus, Mare Meeresrücken - Dorsum Krater Becken Wallebenen KleinstkraterDies ist eine Beschreibung der verschiedenen Mondstrukturen mit Beispielbildern.

Die Mondmeere sind große dunkle Gebiete auf der Mondoberfläche, die schon mit bloßem Auge

sichtbar sind. Sie sind die größten Strukturen auf dem Mond.

In früherer Zeit glaubte man, dass der Mond eine Art Spiegelbild der Erde ist und er somit ebenfalls

aus Wasser und Land besteht. Man bezeichnete deshalb die dunkleren Gebiete als Meere oder Ozeane (lat. Mare

oder Oceanus) und die helleren Strukturen als Land, Hochland oder Kontinente (lat. Terra).

Die Mondmeere sind jedoch nicht vergleichbar mit irdischen Gewässern. Sie bestehen aus Basaltgestein und

bilden Ebenen von oft mehreren 100 km Durchmesser. Sie sind vor ca. 3-4 Mrd Jahren, also in der Frühzeit

der Mondentstehung, entstanden, als große Meteoriten mit einer solchen Wucht auf den Mond eingeschlagen sind,

daß sie Kraterbecken von vielen 100 Kilometer Durchmesser hinterließen. Millionen Jahre später

begann auf dem Mond eine gewaltige vulkanische Aktivität, die ganze Gebiete, wie auch diese Ur-Becken,

mit all ihren Strukturen mit flüssiger Lava überflutet. Oftmals spitzen noch vereinzelte

Gipfel oder sog. Geiserkrater von überfluteten Gebirgen oder

Kratern aus den Meeren heraus. Im Laufe der Zeit erkaltete das glutflüssige Gestein und bildete die

typischen, dunkleren Gebiete. Charakteristisch für viele Mondmeere sind die sog.

Höhenrücken (Dorsa) und Rillen (Rimae), die sich

oftmals über viele 100 km entlang hinziehen.

Die größte dieser Strukturen bildet der Oceanus Procellarum. Miteiner Fläche von mehr als

2.1 Mio km2 entspricht er etwa der Größe des Mittelmeers.

|

|

|

| Vollmond | Mare Nectaris | Mare Tranquilitatis |

An vielen Meeren finden sich weit ausgedehnte Systeme von dünenähnlichenStrukturen. Sie werden als

Meeresrücken (Dorsum) bzw. Meeresrückensysteme(Dorsa) bezeichnet. Die Dorsa sind trotz ihrer beeindruckenden

Länge von teilweise mehreren 100 km relativ flach. Ihre durchschnittlicheHöhe beträgt nur

etwa 100m, so daß sie nur in Terminatornähe zu erkennen sind.

Ihre Entstehung fällt eng zusammen mit der Bildung der Meere. Glutflüssige Magma überflutete

große Gebiete auf dem Mond. Beim Erstarren der Lava bildeten sich gewaltige Drücke im Boden, der zu

einer Ausdehnung führte und damit ein Aufquellen der Oberfläche der Mondmeere zur Folge hatte.

Ein anderer Typ von Dorsa entstand, als sich die zähflüssige Magma an unterirdischen Hindernissen staute.

Somit bildeten sich aus der ansonsten ebenen Oberfläche die typischen Meeresrücken.

|

|

|

| Dorsum Lamont | Dorsum Azara & Dorsum Lister | Dorsum Smirnov |

Die dominierende Art von Mondstrukturen sind zweifelsfrei die Krater. Der größte Teil davon entstand

durch Einschläge vonMeteoriten vor etwa 4 - 4.3 Mrd. Jahren. Nur ein sehr kleiner Teil davon ist vulkanischen

Ursprungs. Die Krater zählen somit zu den ältesten Strukturen auf der Mondoberfläche.

Sehr alte Krater (4,3 - 4,2 Mrd. Jahre) weisen oft eine starke Erosion auf. Ihre Ringgebirge sind teilweise so

stark zerfallen, daß sie stellenweise nicht mehr erkennbar sind. Den Überreste der Kraterwälle

fehlen die typischen bizarren Felsformationen. Sie sehen meist recht abgeschliffenund verfallen aus.

Diese Verwitterung ist natürlich nicht, wie bei der Erde, durch Wind und Wasser entstanden, sondern aufgrund

des ununterbrochenen, fast 500 Millionen Jahre andauernden Bombardements vom Meteoriten und dem damit ausgeworfenen

Gestein beim Aufschlag auf die poröse Mondoberfläche.

|

|

|

| Julius Caesar | Boscovich | Gauricus |

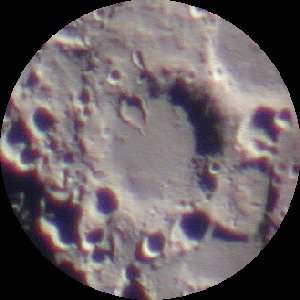

Bei mittelalten (4,1 - 4 Mrd. Jahre) Kratern sind die Erosionen weit weniger fortgeschritten. Die Strukturen

sind deutlicher erkennbar. Gerade die Kraterwälle zeigen deutlich mehr Details. Oft kann man in ihnen eine

terassenförmige Struktur oder in der Kratermitte ein zentrales Gebirge erkennen.

Junge Krater (3,5 - 4 Mrd. Jahre) zeichnen sich durch sehr scharfe Kanten, besonders am Kraterrand und oftmals

auch in der direkten Kraterumgebung aus. Ihr Schattenwurf am Terminator zeigt oftmals eine bizarre Form der

Ringgebirge mit spitzen Kanten und engen Tälern.

Sehr junge Krater (< 3,5 Mrd. Jahre) verraten sich zusätzlich durch einen typischen, hellen Strahlenkranz.

|

|

|

| Kepler mit Strahlenkranz | Tycho | Tycho mit Strahlenkranz |

Geisterkrater sind Krater, die nahezu komplett von Lava überflutet sind, so dass nur noch der oberster Teil vom Ringgebirge fragmentarisch sichtbar ist. Sie sind sehr flache Gebilde und sind nur in Terminatornähe erkennbar. Ihre Höhe erreicht nur wenige 100 Meter.

|

|

| Geisterkrater Kies | Geisterkrater Stadius |

Je nach Größe der Kraters wird in folgende Gruppen unterschieden:

Becken sind die größten Einschlagsysteme auf dem Mond. Sie entstanden in der Frühzeit der Kraterbildung

(4.3 Mrd. Jahre). Sie sind vergleichbar mit den Becken, die heute die Meere bilden, nur daß sie nicht von

Lava überflutete wurden. Es sind ringförmige, meist stark erodierte Wallanlagen mit einem Durchmesser

von mehr als 400 km.

|

| Ballybecken |

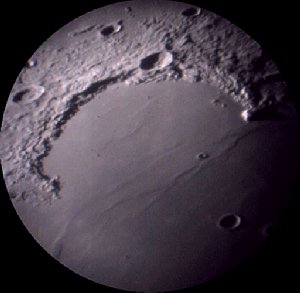

Wallebenen sind mächtige Einzelkrater mit einem Durchmesser von 100km bis 400km. Meist sind sie sehr

alt (4.3 - 4.2 Mrd. Jahre) und deshalb von Erosion deutlich gekennzeichnet. Ihre Ringwälle sind oft zerfallen

oder fehlen sogar stellenweise. Im Vergleich zum Kraterdurchmesser erscheinen die Ringgebirge eher niedrig. Das

täuscht, Höhen von über 3000 m sind keine Seltenheit. Der Kraterboden ist meist flach und des

öfterenlavaüberflutet und mit kleineren Einschlägen versehen. Nicht selten zeigen sich dort auch

feine Rillen oder Rillensysteme. Meist fehlt jedoch ein typisches, ausgeprägtes massives

Zentralgebirge. Dafür findet man eher kleinere Hügel oder Hügelgruppen. Die Walleben

sind so groß, dass ihr Bodenprofil der Krümmung der Mondoberfläche folgt. Das bedeutet, dass man

von der Kratermitte aus die umliegenden Ringgebirge nicht mehr sehen kann. Sie legen bereits unter dem Horizont.

Zu den typischen Vertretern von Wallebenen zählen u.a. Clavius, Ptolemaeus oder Plato

|

|

|

| Clavius | Ptolemaeus | Plato |

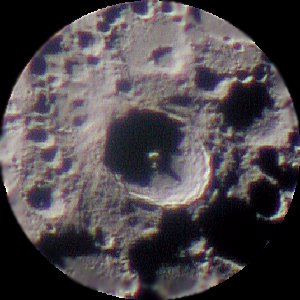

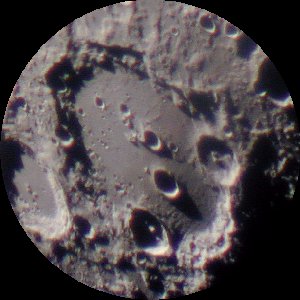

Alle Einschläge von 10-100 km bezeichnet man als Krater. Sie haben sehr gut ausgeprägte Ringgebirge.

Die Außenhänge der Krater sind reich strukturiert und können eine Höhe von mehr als 4000m

erreichen. Der Schattenwurf spiegelt das Relief desRinggebirges mit den unregelmäßig, zerklüfteten

Kanten, Gipfeln und Einschnitten. Um den Krater herum findet sich häufig Auswurfmaterial, das beim Einschlag

des Asteroiden entstanden ist. Bei vielen größeren Kratern sind die Kraterwälle auf der Innenseite

terassenförmig abgestuft. Der Kraterboden liegt deutlich tiefer (500 - 1000 m) als die Umgebung

außerhalb. Meist ist er uneben, gestuft, oder enthält große Gesteinsbrocken und Felsfragmente.

Auch Rillen oder ganze Rillensysteme können auftreten. Markante Zentralgebirge oder Gebirgsgruppen in der Kratermitte

sind keine Seltenheit. Trotz ihres imposanten, majestätischen Anblicks erreichen sie nicht die Höhe des

umliegenden Ringgebirges.

Zu den schönsten Kratern zählen Kopernikus, Eratostenes und Arzachel.

|

|

|

| Copernicus | Eratostenes | Arzachel |

Unzählige Krater mit wenigen Kilometern Durchmesser finden sich auf der Mondoberfläche.

Eine große Zahl dieser Kleinkrater ähnelt sich sehr stark und bilden deshalb eine eigene Gruppe,

die sogenannten Kratergruben. Sind kreisrund und schüsselförmig. Ihr Querschnitt bildet nahezu ein

Kreissegment. Das umgebende Ringgebirge ist strukturlos und hat überall eine gleichmäßige Höhe.

Die meisten dieserWälle heben sich ca. 500-1000 m von der umgebenden Landschaft hervor. Auch an der

Kraterinnenseite zeigen sich keinerlei Auffälligkeiten. Zentralberge fehlen. Der Rand des Schattens, der von

den umgebenden Ringgebirgen in den Krater fällt, gleicht einer harmonischen, je nach Sonneneinfall gebogenen

Linie, ohne markante Details.

Die andere Gruppe von Kleinkrater unterscheidet sich deutlich von den Kratergruben. Sie sind vergleichbar mit

verkleinerten Wallebenen oder Kratern und haben reich strukturierte Kraterwälle. Nur sehr selten findet man

jedoch bei diesen Kratertyp eine terrassenförmige Struktur.

|

| Kratergruben |

Diese Gruppe bis zu einer Größe von 1 km wird auch als Pits bezeichnet. Die meisten von ihnen sind recht

schwer zu beobachten und bieten im Teleskop auch fast keine Details mehr. Von der Form ähnelndie meisten von

ihnen den Kratergruben. Sie sind also kreisrunde, strukturlose Einschlägen. Es gibt aber unter den Pits

trotzdem recht interessante Variationen in Form von Kraterketten oder

Kraterrillen die oft aus Dutzenden von Kleinstkratern bestehen.

Bei vielen Domen befindet sich, ähnlich wie an irdischen Vulkanen, am Gipfel ein kleiner

Krater mit nur wenigen 100m Durchmesser.

Kraterrillen und Dompits sind im Gegensatz zu den anderen Kratern keine Meteoriteneinschläge sondern Relikte

aus der einst vulkanischen Tätigkeit des Mondes.

|

|

| Perlschnur | Dom Millichius pi |

Auf der Mondoberfläche gibt es eine beachtliche Anzahl von unterschiedlichen Rillen und Rillensysteme.

Prinzipiell können zwei Hauptarten, Lavarillen und Risse unterschieden werden.

Dieser Typ von Rillen ist vulkanischen Ursprungs. Es sind ehemalige sind Lavahöhlen mit eingebrochener

Decke. Zu Urzeiten gab es auf dem Mond Lava die, ähnlich wie die irdische bei einem Vulkanausbruch, in

Magmaflüssen langsam dahinglitt.

Ein sehr schönes Beispiel für den ehemaligen Mondvulkanismus ist die Umbebung des flachen

Doms Birt E, nahe der Rupes Recta. Er hat einen deutlich aufgebrochenen Gipfelkrater,

und auf der Südostseite fehlt ein Teil seines Walles. Daraus schließt sich eine ca. 100 km lange Rille

an.

Zu Urzeiten befand sich im Inneren des Doms eine große, flüssigeLavablase. Der damit verbundene immense

Druck nahm immer weiter zu, bis der Dom schließlich auseinanderbrach. Die dünnflüssige Lava

strömteheraus und suchte sich ihren Weg über die ebene Mondlandschaft zu tieferen Regionen. Der Dom

lieferte genug Lava nach, so daß sich so ein fortlaufenderLavafluß bilden konnte.

Durch die

große Hitze schmolz sich der Magmastrom leicht in die Mondoberfläche ein und bildete somit ein unserer

irdischen Flüsse vergleichbares, vulkanisches Gegenstück (Abb1). An der Oberfläche kühlte die

Lava etwas schneller ab, so daß der Lavafluß oben zähflüssiger und damit langsamer wurde als

in tieferen Lagen (Abb 2). Im Laufe der Zeit erstarrte die Lava dann an der Oberfläche vollständig, so

daß sich eine harte, aber dünne Schicht über der nun unterirdisch weiterfliessende Magma bilden

konnte (Abb.3). Als sich viele Millionen Jahre später der Magmaausfluß langsam zurückbildete, bleibt

von dem unterirdischen Lavastrom nur noch eine leere, aber oftmals sehr lange, röhrenförmige Höhle

übrig (Abb4). Durch Mondbeben kann die dünne Decke leicht einstürzen (Abb5).

|

| 1) Lavastrom 2) Abkühlen 3) Decke erstarrt 4) Druckabfall 5) Einstürzen der Decke |

Diese so entstandenen Rillen kommen ausschließlich auf den ebenen, lavaüberfluteten Mondgebieten (Meere) und auf lavagefüllten Kraterböden vor. Auf den Hochländern und Kontinenten fehlen sie vollständig. Ihre Form ist oft sehr eigenwillig bis hin zu komplexen Rillensystemen. Ihre Breite liegt zwischen einigen 100m bis hin zu 1-2 km, jedoch kann ihre Länge mit bis zu einigen 100 km ganz beträchtlich sein.

|

| Triesnecker Rillensystem |

Durch seismische Aktivitäten, sowie dem Abkühlen und dem damit verbundene Schrumpfen von Lavafeldern können

im Gestein gewaltigeSpannungen entstehen. Diese erzeugen tiefe, vertikale Risse in der Mondkruste.Je nach Beschaffenheit

des Gesteins und der Spannungen können sichdaraus auch ganze Systeme von solchen Rissen bilden. Solche Spannungsrisse

findet man sowohl am Rand von Meeren als auch quer durch die Kontinentelaufend. Meist haben sie eine annähernd

gerades oder leicht gebogenes Erscheinungsbild. Selbst Kraterwälle, einzelne Berge, Höhenrücken,sogar Gebirge

können von solchen Rillen aufgerissen und zerteilt werden.An dieser Eigenschaft kann man sie gut von den Lavarillen

unterscheiden.

Am Ostrand des Mare Tranquilitatis sowie an der Westseite des Mare Homorum zeigen sich mächtige Systeme von parallel

laufeden Rillen. Obwohl sie die Mondkruste teilweise kilometertief spalten, sind sie alle soweit verschüttet, das sie

heutzutage eine Tiefe von nur wenigen 100 Metern aufweisen. Man darf sich solche Risse nicht wie eine steile Schlucht

vorstellen, die abrupt die Landschaft trennt, sondern eher als ein breites Flußtal, mit sanft ansteigenden Talhängen.

Mächtige Risse, wie die Areadaeus-Rille werden bis zu mehreren 100 km lang und können eine Breiten von bis zu 5 km

vorweisen, die meisten kleineren sind jedoch deutlich kürzer und haben aber nur selten mehr als 2-3 km Breite.

|

|

|

| Spannungen im Boden | Bildung von einzelnen Rissen | Bildung von parallelen Rissen |

|

|

|

| Rima Areadaeus | Rimae Hippalus | Arzachel |

Kraterrillen sind sehr außergewöhnliche Rillen, da sie aus vielen zusammenhängenden Klein- und Kleinstkratern

bestehen. Es gibt nur zwei Vertreter davon, die beide in lavaüberfluteten Gebieten ( Meeren ) zu finden sind.

Dies erhärtest den Hinweis, daß ihr Ursprung vulkanisch ist.

Bei den Kraterrillen handelt es sich um eine besondere Abart von Lavarillen. Auch hier hat sich ein unterirdisch fließender

Magmastrom eine lange Rille gegraben. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit bildeten sich im Lavastrom kleinere Becken, also

unterirdische Magmaseen mit bis zu 5 km Durchmesser. Als sich viele Millionen Jahre später der Lavafluß

zurückbildete, stürzten die Decke der Lavahöhle zusammen mit den unterirdischen Becken ein. Das nachrutschende

Materials erzeugte an der Oberfläche eine Rille mit Vertiefungen (Kleinstkratern), ähnlich den irdischen Dolinen.

|

|

| Perlschnur | Hyginus Rille |

Kraterketten oder Catenae sind linienförmige Anordnungen von Dutzenden von Klein- und Kleinstkratern. Ihr Abstand

beträgt dabei oft nur einige 100 m bis hin zu wenigen Kilometern.

Catenas sind relativ selten. Auf der sichtbaren

Mondseite gibt es lediglich acht Stück, die mit einem Amateurteleskop gesichtet werden können. Auf der

Mondrückseite treten sie jedoch deutlich häufiger, auch mit Kraterdurchmesser von weit mehr als 10 km, auf.

Bei den Catenas handelt es sich um Einschläge von Kometenkernfragmenten. Bei der Annährung an das Erde-Mond-System

kann ein Kometenkern durch die Schwerkraft der beiden Himmelskörper zerrissen werden und bildet so eine Trümmerwolke.

Nacheinander stürzen dann diese Fragmente auf den Mond und bilden so diese markanten Einschlagstrukturen.

Im Jahre 1996 konnte man so ein seltenes Ereignis bei dem Planeten Jupiter beobachten: Der Komet Shoemaker-Levi 9 zerplatze

ebenfalls durch die enorme Gravitationswirkung des Riesenplaneten. Seine Fragmente stürzte dann im Anstand von wenigen

Stunden auf den Planeten. Wenn Jupiter nicht aus Gas bestehen würde, sondern eine feste Oberfläche hätte, dann

wären die Wissenschaftler Zeuge bei der Entstehung einer neuen Catena gewesen.

Zu den auffälligsten Kraterketten

auf dem Mond zählt die Catena Abulfeda, die aus rund 45 Einzelkratern besteht, und eine Länge von mehr als 200 km

aufweist.

|

| Catena Abulfeda |

Ein Lacus ist ähnlich wie ein Meer, eine lavaüberflutete Gegend. Im Gegensatz zu den Meeren sind die Seen jedoch

deutlich kleiner. Seen können sowohl Teil eines Meeres sein, als auch einzeln auftreten.

Eine geologische Unterscheidung

zwischen Seen, Sümpfe und Buchte gibt es nicht. Die frühere Namensgebung wird beibehalten.

|

| Lacus Mortis |

Als Sumpf bezeichnet man kleine, lavaüberflutete Gebiete. Sie sind kleiner als Meere. Sümpfe können sowohl Teil eines Meeres sein, als auch einzeln auftreten.

|

| Palus Epidemiarum |

Eine Bucht ist ein Teil eines Meeres, das von drei Seiten von Gebirgen oder Höhenrücken umgeben ist.

|

|

| Sinus Iridium | Sinus Honoris |

Laut Definition ist ein Kap das Ende eines Landes oder Kontinents, welches dann ine Meer übergeht. Auf dem Mond wird die Bezeichnung jedoch nicht besonders streng benutzt. Neben den echten Kaps werden auch einige Gipfel oder Einzelberge fälschlicherweise so bezeichnet.

|

|

| Kap Laplace | Kap Agazzis |

Zu den eindrucksvollste Strukturen auf der Mondoberfläche zählen die Gebirge. Man findet sie bevorzugt

am Rand der großen Meere. Entlang des Mare Imbriums erstreckt sich die majestätische Kette der Apennin

mit Gipfelhöhen von mehr als 6000 m. Die Gebirgsmassive zählen zu den ältesten Strukturen auf dem

Mond. In der Frühzeit der Mondgeschichte, vor mehr als 4,3 Mrd. Jahren, sind vereinzelt extrem große

(ca. 100 km Durchmesser) Meteoriten auf den Mond eingeschlagen. Sie erzeugten Krater mit einerGröße

von mehr als 1000 km. Am Rande dieser riesigen Kraterwurden mächtige Ringgebirge aufgeworfen.

In späterer Zeit füllten sich diese riesigen Einschlagbecken fast vollständig mit Lava, so

dass nur die umgebenden Reste der einst noch mächtigeren Ringgebirge übrig blieben.

Die Mondgebirge unterscheiden sich recht deutlich von denen auf unserem Planeten. Ihnen fehlen die typischen,

breiten Täler die durch Wasser, Erosion und Gletscherschliff entstanden sind. DieHänge der Mondgebirge

steigen nur relativ sanft an. Obwohl sie am Terminator, durch den niedrigen Sonnenstand, sehr steil und bizarr

wirken, haben sie selten eine Neigung von mehr als 20°, ganz selten erreichen sie 30°.

Auf dem Mond sind 20 Gebirgsketten katalogisiert worden.

|

| Montes Apennin |

Einzeln stehende Berge und kleinere Berggruppen findet man ausschließlich in den Meeren und Ozeanen.

Es sind lavaüberflutete Bergketten, bei denen nur noch die höchsten Spitzen aus den erstarrten Ebenen

herausragen. Die schönsten Einzelberge findet man auf der Nord- und Westseite des Mare Imbriums. Mons Piton

hat eineHöhe von 2300m bei einer Basisausdehnung von rund 25 km. Auf dem Gipfel findet man einen kleinen

Krater von ca. 2 km Durchmesser. Sehr steil und bizarr wirken die Schattenwürfe des Spitzbergen-Gebirges

(60km, 1500m), obwohl ihre Hangneigungen nicht mehr als 30 Grad betragen. Oft findet man in der Gegend von Bergen

auch Meeresrücken.

|

|

|

| Mons Piton | Montes Spitzbergen | Montes Teneriffa, Mons Pico |

Die Einzelberge im Mare Imbrium bilden zusammen mit den Dorsa eine großflächige, halbkreisförmige Struktur, die sich bis zu den Montes Recti erstreckt. Dies sind die wenigen Überreste längst überfluteter, mächtiger Gebirgswälle von den Einschlagbecken aus der Frühzeit (4.3 Mrd. Jahre) der Mondgeschichte.

|

|

| Berge und Dorsa im Mare Imbrium | Verlauf des Überfluteten Gebirges |

Auf der Mondoberfläche treten eine sehr imposante, längliche Vertiefungen auf, die sogenannten Täler.

Sie können sowohl eine gerade, als auch eine gewundene Form aufweisen. Unsere irdische Täler sind fast

ausnahmslos durch Wassererosion entstanden. Auf dem Mond haben sie jedoch eine andere Herkunft. Je nach Entstehung

können wir zwischen drei Arten von Mondtälern unterscheiden:

Der einzige Vertreter dieses Typs ist das Vallis Alpes (Alpental). Zu früheren Zeiten glaubte man, daß

seine Entstehung mit einem extrem flach auftreffenden Meteoriten zu erklären ist, der sozusagen über

die Mondoberfläche entlang geschlittert ist und alles was ihm in dem Weg gekommen ist, weggerissen hat.

Geologisch ist dies jedoch nicht mehr zu halten. Alleine schon die Länge des Tals von fast 170 km und

die Breite von etwa 10 km spricht dagegen. Die Mondkrümmung ist hierbei schon so extrem, daß der

vermeintliche Meteorit einen Bogen hätte fliegen müssen, um ein Tal in dieser Länge zu erzeugen.

Zudem müsste deutlich mehr Auswurfmaterial in der Umgebung des Alpentals herumliegen.

Seine Entstehung hat einen anderen Grund und ist geologisch mit der des badischen Rheingrabens eng vergleichbar.

Es handelt sich um einen Bodeneinbruch.

Durch seismische Aktivitäten können im Gestein gewaltige Spannungen entstehen. Diese erzeugen tiefe,

vertikale Risse in der Mondkruste. Je nach Beschaffenheit des Mondbodens können sich auch parallele Risse

im Abstand von wenigen Kilometern bilden. Wenn der Abstand der Risse mit zunehmender Tiefe größer wird,

dann finden dazwischenliegende Bodenschichten keinen Halt mehr und sacken unter ihrem eigenen Gewicht ab.

Solche Täler haben eine gerade, durchgehende Form mit ebenen Grund.

|

|

|

| Spannungen im Boden | Bildung von tiefen Rissen | Absacken des dazwischenliegenden Bodens |

Die Entstehung von Lavatälern ist identisch mit der von Lavarillen. Es sind

eingestürzte, ehemalige unterirdische Lavahöhlen. Sie unterscheiden sich von den Lavarillen nur

durch ihre Größe. Das einzige Lavatal auf der sichtbaren Mondseite ist das Vallis Schroeteri (168km / 2-8km).

Lavatäler kann man an der typisch gewundenen,flußbettähnlichen Form von den anderen beiden Typen

gut unterscheiden.

Das Schrötertal beginnt unweit eines der größten Vulkankrater auf dem Mond, dem lavagefüllten

Herodotus, an einer ca. 10 km großen Caldera. Zwischen dem Herodotus und der Caldera befindet sich ein

ca. 10 km breites, aber sehr flaches Tal. Möglicherweise besteht heute noch darunter eine unterirdische

Verbindung (Lavahöhle) vom Horodots zum Schrötertal. Die Entstehung des Schrötertals ist also sehr

eng mit der vulkanischen Aktivität von Herodotus gekoppelt. Der ablaufende Lavastrom hat sich hier ein

beeindruckendes Tal geschaffen. Das Tal wird mit zunehmender Länge immer schmäler. Ein schöner

Hinweis für die dann immer langsamer fließende Lava. Im inneren des Schrötertals befindet noch

eine feine Rille, die mit Amateurteleskopen praktisch nicht sichtbar ist. Offenbar ist der Vulkan nach einer

längeren Ruhepause, in der sich das Schrötertal gebildet hat, nochmals aktiv geworden. Der nun

austretende, schwächere Lavastrom folgte dem Tal seines Vorgängers und hinterließ darin eine kleine

Lavarille

Dies ist der häufigste Typ von Mondtälern. Sie bestehen aus einer geraden Anordnung von sich

überlappenden Kratern mittleren Durchmessers. Diese Kratertäler können eine beachtliche Länge

erreichen. So hat z.B. das Vallis Snellius eine Länge von fast 600 km bei einer durchschnittlichen Breite

von 30 km.

Man nimmt an, daß diese Kratertäler ähnlich entstanden sind, wie die

Kraterketten, nur daß die Einschlagfragmente deutlich größer gewesen

sind. Das bekannteste Kratertal ist das Vallis Rheita. Es zählt zu den mittelalten Strukturen. Einerseits

unterbricht das Vallis Rheita den südlich liegenden Krater Young. Jedoch bildete sich der Krater Rheita erst nach

der Entstehung des Tals. Sein Ringgebirge zerdrückte die Hänge des Vallis Rheita.

|

|

|

| Vallis Alpes (Einbruchstal) | Vallis Schroeteri (Lavatal) | Vallis Rheita (Kratertal) |

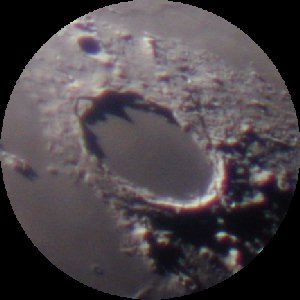

Dome findet man ausschließlich auf den lavaüberfluteten Mondgebieten, also in

Ozeanen, Meeren, Seen und Sümpfen.

Sie sind vergleichbar mit den Vulkanen auf unserem Planeten, unterscheiden sich in der Form aber deutlich von ihren. Die

irdischen Vulkane besitzen oft einen kegelförmigen, steilen Berg, der an der Spitze eine Krateröffnung

aufweist. Bei einem Ausbruch werden daraus je nach Vulkantyp Lava, Schlamm oder Asche ausgestoßen.

Die Mondvulkane gleichen eher flache Kuppen mit einem Durchmesser von 5-30 km. Ihre Höhe ist jedoch mit nur

wenigen 100 m sehr gering. Dome lassen sich darum nur in unmittelbarer Terminatornähe beobachten. Sie sind

allesamt schon vor langer Zeit, vor mehr als 3 Mrd. Jahren, erloschen. Etwa die Hälfte der Dome hat am Gipfel

einen kleinen Krater von ca. 500-1000 m Durchmesser. Um die Dome herum fehlen die typischen Lavafelder,wie wir

sie von irdischen Vulkanen kennen. Nichts deutet darauf hin,daß dort jemals Eruptionen stattgefundenen haben.

Diese Dome sind Bodenerhebungen von unterirdischen Lavablasen. Kurz nach dem Überfluten der großen

Becken und dem damit verbundenen Entstehen der Meere haben sich noch viele unterirdische Lavakanäle bilden

können. Wenn ein solcher Kanal einstürzt oder sonstwie verstopft, dann übt die nachfolgend

fließende Lava einen gewaltigen Druck aus. Dieser kann sich durch ein Anheben des Mondbodens entladen.

In Laufe der Zeit kann es zu einem Rückgang des Magmaflusses und damit zu einem Druckabfall in der

Lavahöhle kommen. Der so entstandenene Hohlraum kann leicht einstürzen. Durch das Nachsinken des

Materials bildet sich am Gipfel des Doms eine Mulde, der sogenannte Dompit oder Craterlet.

|

|

|

| Unterirdische Lavablase | Druckabfall | Einstürzen der Domdecke |

Bei den Domen ohne Gipfelkrater wird vermutet, daß sich die Lavablase im laufe der Zeit soweit abkühlen

und erstarren konnte, daß sie ein Einbrechen der Decke verhinderte. Kraterlose Dome werden auch als Schilde

bezeichnet.

Eine ganze Gruppe von sechs Domen findet man nahe des Kraters Hortensius. Einer von ihnen besitzt sogar zwei

Gipfelkrater. Ein recht interessantes Gebilde liegt am Anfang der Rima Birt. In der Lavablase im inneren des Doms

Birt E baute sich einst ein solch immenser Druck auf, daß dieser auseinander brach. Die daraus austretende

Lava grub sich eine 50 km lange Rille.

|

|

|

| Dome bei Archimedes | Dom Milichius pi | Domgruppe bei Hortensius |

Der Name Steilhängetäuscht. Auch wenn diese Gebilde den Anschein einer plötzlichen, senkrecht

abfallenden Felskante haben, sind sie in Wirklichkeit nur sanft abfallende Hänge mit einem

Neigungswinkel von rund 30- 45°.

Es lassen sich die folgende zwei Typen von Steilhänge unterscheiden:

Von den ehemaligen Becken und Ringgebirgen bildet die Rupes Altai die mächtigste Furche. Sie umgibt das

Mare Nectaris in Form eines konzentrischen Walles, der jedoch nur noch im Südosten markant empor steht.

Diese Furchen zählen zu den ältesten Strukturen auf der Mondoberfläche und sind kurz nach der

Mondentstehung durch den Einschlag von gewaltigen Meteoriten entstanden. Ihre Länge beträgt 480 km

bei einer Höhe von durchschnittlich 1000 m. Ihr Erscheinungsbild erinnert eher an das bizarre Relief

einer Gebirgskette. Einige ihrer Gipfel können sich bis zu 3000m in die Höhe erstrecken.

Auf der Mondvorderseite gibt es drei weitere Vertreter dieses Typs: Rupes Kelvin (78 km), Rupes Liebig (37 km),

und die Rupes Mercator (93 km).

Die Geländestufen sind im Vergleich dazu deutlich kürzer und niedriger. Auch zeigt sich ihr Profil deutlich glatter. Auf der sichtbaren Mondseite gibt es nur drei Vertreter dieses Typs. Die größte und bekannteste ist die Rupes Recta (134km/300m) gefolgt von der Rupes Cauchy (120km/300m) und der Rupes Toscanelli (70km/200m). Diese Bodenfalten findet man ausschließlich in den Meeren, so daß die Entstehung eng mit der Lavaüberflutung dieser Gebiete zusammenhängt.

|

|

|

| Rupes Altai | Rupes Recta (Schwert auf dem Mond) | Rupes Kelvin |

Auf dem Mond gibt es eine sonderbare Bodenaufhellung, das Reiner Gamma, mit einer Größe von 30 x 20 km. Sie zeigt auch bei flach einfallendem Licht keinerlei Schattenwurf. Es wurde von der Sonden Lunar Orbiter überflogen und aus nächster Nähe fotografiert und vermessen. Es handelt sich hierbei offenbar um eine sehr helle, ebene Staubschicht, die auf dem dunkleren Untergrund liegt. Nahaufnahmen der Sonden lassen jedoch keinerlei Hinweise auf vulkanische Aktivitäten oder den Einschlageines Meteoriten erkennen, der zur Bildung dieser rätselhaften Strukturen beitragen hätte können.

|

| Reiner Gamma |